柳生書道教室では、お近くに書道を学べる場所がない方、忙しくて書道教室に通う時間がとれない方のために、ネット教室を開講しました。 これまでの通信教育にはない、動画とインターネットを利用した書道教室です。 スマホやタブレット、パソコンを使える方なら簡単に学べます。

- 子どもに書道を習わせたいけれど、近くに書道教室がない

- 親子で書道!がお奨めです。お母さんと子どもが一緒に書道を習います。お手本をe-OTEHON(いーおてほん)のホームページから選び、おけいこをしていただきます。ネット教室では、子どもの書き方はお母さんが見てあげてください。月の半ばにおけいこ作品をネット教室あて送っていただくと、添削の結果をメール(添付画像)でお伝えします。月末に提出していただいた作品は段級審査を行います。

- 勉強や仕事が忙しくて書道教室に通えないけれど、書で落ち着いた時間を過ごしたい

- 早朝や深夜、お休みの日など、自分だけの時間を作って自宅でおけいこをしてはいかがでしょう。紙のお手本と違って、動画をくり返し見ることで、筆使いやリズムを学ぶことができます。墨の香りに包まれながら静かな時間を過ごすことができます。長く続けるには、毎週時間を決めておけいこをすることが大切です。

- 長年、習っていた先生が、高齢のため書道教室を閉められた

- 基礎ができているので、e-OTEHON(いーおてほん)のホームページから、好きなお手本を選んでおけいこをしてください。月の半ばにおけいこ作品をネット教室あて送っていただくと、添削の結果をメール(添付画像)でお伝えします。段級審査を受けられる場合は、それまでの段級を引き継ぐこともできます。

ネット教室でのおけいこの流れ

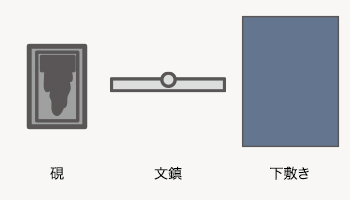

おけいこの道具をそろえます。

おけいこの道具をそろえます。-

お手本、半紙、大筆、小筆、墨、墨汁、硯、文鎮、下敷き

-

硬筆・ペン字用紙、鉛筆、ボールペン

- 硬筆用紙、ペン字用紙のデータは、こちらからダウンロードし、パソコンのプリンターで印刷してご利用ください。

-

大筆の練習は時間節約のため墨液を使用してください。

最近の技術では墨液でも色やつやがよくなっています。

小筆の練習や作品を残す場合は、硯で墨を磨る方がよいでしょう。

半紙はたたんで折り目をつけておきます。

正しい姿勢と筆・硬筆・ペンの持ち方

正しい姿勢と筆・硬筆・ペンの持ち方-

姿勢を正し、正しい筆、硬筆、ペンの持ち方でおけいこをします。

大筆の持ち方

小筆の持ち方

硬筆の持ち方

ペンの持ち方

おけいこ

おけいこ-

- 1.最初に、お手本の解説をよく読みます。小さい子どもさんには保護者の方が読んで説明してあげてください。

- 2.毛筆、小筆、仮名のお手本には動画もあります。動画で筆使いやリズムをつかみましょう。

- 3.お手本をよく見ながらおけいこをします。

- 4.幼児、小学生の場合、最初に硬筆の練習を4~5枚で30分、次に毛筆の練習を6~8枚で30分、合計1時間以内が適当です。

- 5.中学生、高校・一般の方は、集中力が続く範囲でおけいこをしてください。

- 6.作品には必ず名前を書きましょう。

- 7.練習中は精神を集中し、おしゃべりや遊びはしないようにしましょう。

- 8.おけいこは、できるだけ決まった曜日、時間帯に行う方が長続きします。少なくとも週に一度は練習しましょう。

後片付け

後片付け-

大筆は反古紙(ほごし、不要な紙)に墨を吸わせた後、水道でていねいに洗い、乾かします。

小筆は反古紙に水を含ませ、筆先の墨を紙の上で洗い、乾かします。

硯に残った墨は、墨液のボトルに戻すか、反古紙に吸わせた後、水道で洗い乾かします。

ネット教室で使用するお手本について

柳生書道教室では、一般社団法人書道総研が運営するお手本サイトe-OTEHON(いーおてほん)の「月例競書お手本」を使用しています。

お手本の種類

「月例競書お手本」は毎月の課題が決まっており、学年ごとに同じお手本でおけいこをしていただきます。

高校生以上は一般のお手本を使ってください。

<お手本の種類>

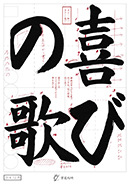

毛筆(一例)

年長

小学1年

小学2年

小学3年

小学4年

小学5年

小学6年

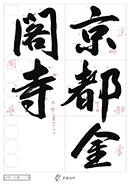

中学(楷書)

中学(行書)

中学(小筆)

硬筆(一例)

年長

小学1年

小学2年

小学3年

小学4年

小学5年

小学6年

中学(楷書)

中学(行書)

一般毛筆(一例)

毛筆(楷書)

毛筆(行書)

実用書

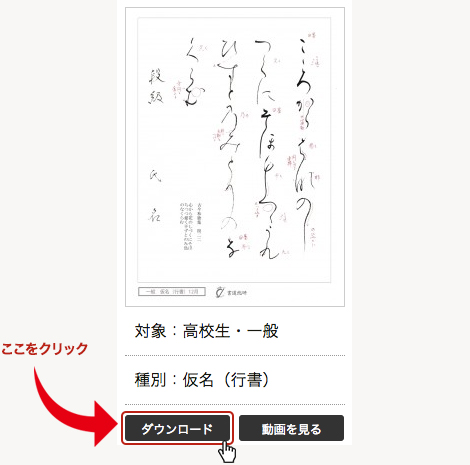

仮名(行書き)

仮名(ちらし書)

ペン字(楷書)

ペン字(行書)

の26種類です。

このうち、毛筆、一般毛筆、実用書、仮名の15種類には動画のお手本もあります。

お手本はe-OTHEHONの「今月のお手本」に前月末までに掲載します。

過去のお手本もe-OTHEHONの「過去のお手本」から見ることができます。

お手本の選び方

お手本は毎月変わりますので、自分の学年、おけいこ月を確認して使いましょう。

- 各学年の毛筆と硬筆の2書体を選んでください。

- 級位の人は、毛筆(楷書)、ペン字(楷書)の2書体を、段位の人は、毛筆(行書)、ペン字(行書)の2書体を選んでください。小筆のお手本は希望される方のみおけいこをしてください。

- 一般毛筆(楷書、行書)、実用書、仮名(行書き、ちらし書)、一般ペン字(楷書、行書)の7種類の中から、2書体を選んでください。

お手本の使い方

お手本はホームページからお手本データ(PDF形式)をパソコンにダウンロードします

お手本は、硬筆はA5サイズ、ペン字はA4縦1/2サイズ、中学(小筆)はA4サイズ、その他はすべてB4サイズとなっています。

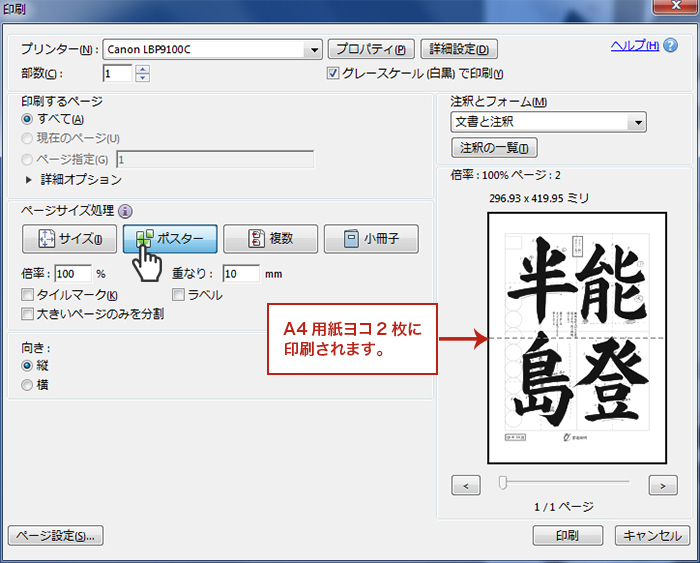

B4サイズのお手本を印刷する場合は、次のいずれかの方法をお選びください。

- A3サイズのプリンターをお持ちの方は、B4またはA3用紙に印刷してください。

- A4サイズのプリンターをお持ちの方は、

- A4サイズに縮小印刷し、そのまま使う

- A4サイズに縮小印刷し、コンビニなどでB4サイズに拡大コピーする

- A4用紙2枚にポスター印刷(A4横2枚に分割して印刷)し、貼り合わせる

などの方法でご利用ください。

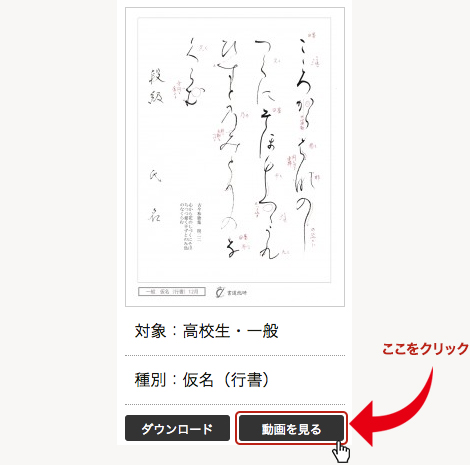

動画のお手本はパソコンやタブレット、スマートフォンで「動画を見る」ボタンをクリックすると、youtube(ユーチューブ)で動画を見ることができます。

作品の提出と添削

毎月中旬頃

おけいこを2週間程度行った後、清書作品(各1部)を提出します(15日締切)。

清書作品はご自分でよくできたと思う作品を選んでください。子どもさんの場合は保護者の方が選んであげてください。

提出方法は、作品をスマホで撮影しメールに添付するか、郵送で送ってください。

毎月下旬頃

おけいこを2週間程度行った後、清書作品(各1部)を提出します(月末締切)。

清書作品はご自分でよくできたと思う作品を選んでください。子どもさんの場合は保護者の方が選んであげてください。

提出方法は、作品を郵送で送ってください。

清書作品の段級審査を行い、翌日の15日頃、ホームページで結果を公表します。

【郵送】 〒575-0021 大阪府四條畷市南野1-3-5

柳生 暢春(郵送料はご負担ください)

お月謝について

| 内 訳 | 対 象 | 料 金 | 備 考 |

|---|---|---|---|

| 入会金 | 初回のみ 6,600円(税込み) |

||

| 料 金 | 月 2,750円 | ||

| 段級審査 | 全員 | 月 660円 | 2書体まで |

| 段級認定料 | 小・中学生 | 1,100円 | 1書体(毛筆・硬筆・ペン字) |

| 高校・一般 | 2,200円 | 1書体(毛筆・実用書・仮名・ペン字) |

その他

月謝の納入方法について

お月謝は郵便局からの自動払い込み (毎月1日)としていただきます。銀行引き落とし、クレジットカードは取り扱っておりません。

休会退会について

休会退会は前月15日までにご連絡ください。それ以降にご連絡いただいた場合には、当月分のお月謝はお支払いいただきますのでご注意ください。